本文转自:人民网-安徽频道

人民网记者 汪瑞华 张俊

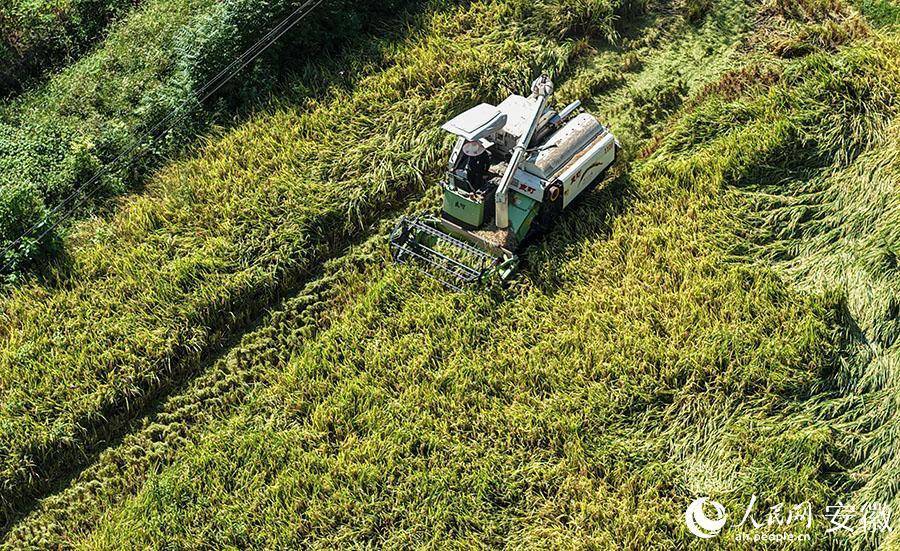

稻花香里说丰年。人民网记者 张俊摄

稻花香里说丰年。人民网记者 张俊摄“看这稻穗,金黄金黄的,多漂亮!”眼瞅着辛苦一季的水稻颗粒归仓,安徽省宣城市旌德县三溪镇村民季光明难掩兴奋之情。

见到他时,老季正戴着斗笠、穿着胶鞋、缠着毛巾,站在田埂边,指挥着马力十足的收割机来回驰骋。伴着隆隆的轰鸣声,只见饱满的稻穗被收割机“吞入”,打碎的秸秆被收割机“吐出”,空气中弥漫着稻草清香。

老季是三溪镇路西村的种粮大户,2014年开始流转土地种水稻,算得上村里头种粮的“老把式”。

和土地打交道十几年,今年老季格外高兴:“眼下收第一茬,亩产1500斤,二茬差不多能收500斤,加起来就是一吨了,妥妥的‘吨粮田’。”

“产量没的说,今年再生稻种了320亩,前几天才开镰收割,这不,碰上连续高温,天天起大早。”老季笑言,但早上露水重,一般都要等到上午9点开机收。

老季所说的再生稻,也叫二茬稻,是收完头季水稻,利用稻桩重新发苗、长穗并再次成熟的水稻。去年开始,老季就开始种上了再生稻,尝到了新甜头。

“吨粮田”向来是粮农心向往之的高产目标。在路西村,再生稻让梦想照进现实。

“收得早的,稻桩不超过15厘米,收得晚的,稻桩控制在30厘米以内,收完一茬,三天后就上水施肥,等着11月份收第二茬,其他几乎不用操心。”话里话外,都是老季的经验之谈。

“头季收割后,利用稻桩上存活的休眠芽,可以再长一茬水稻,再收一季。”顺手捋过刚留下的稻桩,老季补充道,别看一束一束的稻桩立在田里,这可都是下一茬的收成。

自打开镰以来,这阵子,老季比谁都忙,早上5点就开始下田,这边再生稻忙着收,那边单季晚稻忙着管。用他的话来说,“只要吃得消,天天都扎在田里。”

其实,改种再生稻,除了产量上的优势,老季更看重的,是亩均效益的提高。

对于种田人来说,一年忙四季,种什么能赚钱、怎么种能盈利,挣多少才不亏……是他们心里头要算清的一笔账。

老季告诉记者,与普通水稻相比,再生稻种子的价格虽然贵,但在人工、肥料、农药等方面的费用,远低于普通水稻。种一季收两茬,除了成本上的考量,还省下了用来育秧、整地、栽插的时间,如今再生稻让产量上了一个台阶,种粮收益更有保障。

多打粮,打好粮。

这些年,老季除了水稻品种上更新换代之外,还通过农机的引进,科学的田管,让“吨粮田”越来越多,高产、高质、高效在他手上成为现实。

他告诉记者,都说种粮靠天收,但更靠人种,只要地力肥、种子好、人勤快,产量自然也就上去了。

头顶太阳,老季皮肤晒得黝黑,汗珠顺着脸颊止不住往下淌。临近中午,看了看天,老季心里惦记着还没收的稻田,“希望晴天再多些日子,这头茬再生稻就算是收到家了!”

稻穗金黄。人民网记者 张俊摄

稻穗金黄。人民网记者 张俊摄 收割机在田间来回穿梭。人民网记者 张俊摄

收割机在田间来回穿梭。人民网记者 张俊摄 稻田、村庄、河流,构成一幅丰收画卷。人民网记者 张俊摄

稻田、村庄、河流,构成一幅丰收画卷。人民网记者 张俊摄 俯瞰旌德县三溪镇路西村的成片稻田。人民网记者 张俊摄

俯瞰旌德县三溪镇路西村的成片稻田。人民网记者 张俊摄

创同配资-创同配资官网-专业配资炒股网-线上配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资专业股票理财擒下当期大乐透1注追加一等奖

- 下一篇:没有了